Über das Wort "Liedermacher"

Einer, den ich kenne, Sänger, Dichter, Komponist, wenn man ihm etwas vorsingt und es gefällt ihm, dann nickt er kurz und sagt: "Das ist ein Lied!" Betonung auf Lied. Das heißt, ein Lied ist etwas Besonderes; es verbindet sich mit dem Wort ein Anspruch, eine Art Würde. Es ist etwas, was man machen kann, aber nicht so ohne weiteres.

Was ist ein Macher? Das Zeitwort "machen" steht für jede Art von Tätigkeit, das Wort "Macher" aber, das nur in Verbindung mit dem Produkt möglich ist – Schuhmacher, Werkzeugmacher, Stellmacher ... – hat einen genauen Anspruch, nämlich den des Handwerks. Und Handwerk ist eine Kunst, nicht Kunst, aber das Gegenteil von "keine Kunst!". Darin kann man es mehr oder weniger weit bringen, da gibt es Meisterschaft auf der einen und Pfuscherei auf der anderen Seite. Außerdem stellt ein ...-Macher etwas für den allgemeinen Gebrauch her, zum Beispiel Schuhe, etwas mit einem festen Stellenwert im täglichen Leben und Handel. Das Wort Liedermacher schmückt sich also mit Tugenden handwerklicher Tradition und dem Gebrauchswert seines Produktes. Nun werden aber Liedermacher-Lieder von kaum jemand gebraucht, außer von Liedermachern selber, und die handwerkliche Tradition?

Bertolt Brecht nannte sich einen "Stückeschreiber". Mit dieser Selbstbezeichnung wollte er wohl den peinlichen Glanz olympischer Genialität vermeiden, den das Wort "Dichter" abstrahlte, und andrerseits den "Schriftsteller" umgehen mit seinem von der Welt der Arbeit entrückenden Intellektuellen-Touch. Schau her, Kollege, wollte er wohl mit dem Wort "Stückeschreiber" sagen, Du machst vielleicht Zahnräder, und ich schreibe Stücke. Nötig sind wir beide, vereint sind wir stark. In Brechts Nachfolge nannte sich der Sänger Biermann in der DDR zuerst einen "Liedermacher", vermutlich in der Absicht, die Bescheidenheit und Konkretheit der Selbstbezeichnung zu übernehmen.

Das Wort Schreiben deckt nun den Herstellungsprozeß eines Theaterstückes ab, nicht aber den eines Liedes, das ja auch vom Autor gesungen wird, also nicht "Liederschreiber", was weniger romantisch mit dem Handwerk liebäugeln würde und paradoxerweise das "Gemachte" des Produkts besser transportierte, sondern eben "Liedermacher". Die Mehrzahl von "Stücke..." wurde auf "Lieder..." übertragen, obwohl sich "...macher" sonst mit der Einzahl verbindet, es heißt ja auch nicht "Schuhemacher". Hält man sein Ohr an das Wort "Liedmacher", so hört man den Anspruch von "Liedermacher" noch deutlicher heraus, und der sei Biermann mit allem Respekt zugestanden. Er wollte ja auch niemand außer sich selbst bezeichnen.

Es geht einzig und allein um das Schicksal des Wortes in der Bundesrepublik. Hier taucht es oft in Verbindung mit "Welle" auf, meint also etwas Vorübergehendes, und es ist erstaunlich: frag wen du willst, keiner will Liedermacher sein, und keiner will es gewesen sein, ich auch nicht. Das Wort hat keinen Stolz mehr, es steht für eine Art modischen Irrtum.

Gegen Mitte des letzten Jahrzehnts kam eine bestimmte Art zu singen auf, deren Vertreter man zunächst "Bänkelsänger" nannte (nicht Volks-, aber auch nicht Kunstgesang, anknüpfbare deutsche Tradition), sodann wegen bevorzugter politischer Thematik "Protestsänger" (Übersetzung aus dem Amerikanischen, auch dieses Wort kaum Eigenbezeichnung, sondern Sammelbegriff von Außenstehenden, nebst Wellenbildung), und die man schließlich mit dem neuen deutschen Kunstwort Liedermacher nannte.

Was war das neue an dieser Art zu singen? Ein einziger Mann dichtet, komponiert, spielt und singt (Gegenbild: ein Tenor singt, von einem Pianisten begleitet, den Text eines Texters bzw. Dichters zur Melodie eines Komponisten). Ein ganzer Prozeß künstlerischer Arbeitsteilung und Entfremdung schien plötzlich rückgängig gemacht. Der Mann mit der Gitarre auf dem Knie vertrat mit seiner ganzen Person was er sang, er hatte es ja selbst gemacht. Hier lag (und liegt noch, hoffentlich!) die Chance und die Gefahr der ganzen Richtung. Echt, natürlich, ungekünstelt und frisch von der Leber weg, das war das Faszinierende. Lieder waren bis dahin etwas gewesen, das man vorfand und übernahm. Der Burg-Waldeck-Kreis, dem wir die Festivals verdanken, hatte Lieder aus immer entlegeneren Winkeln der Geografie und Geschichte herausgeholt, ein Vorgang, der schließlich ins Selbermachen umschlug: selten, seltener, selbergemacht. Und daß man Lieder auch selbermachen konnte, sprach sich sehr rasch herum in einer Zeit, in der jedes zweite Wort "kreativ" oder "schöpferisch" hieß.

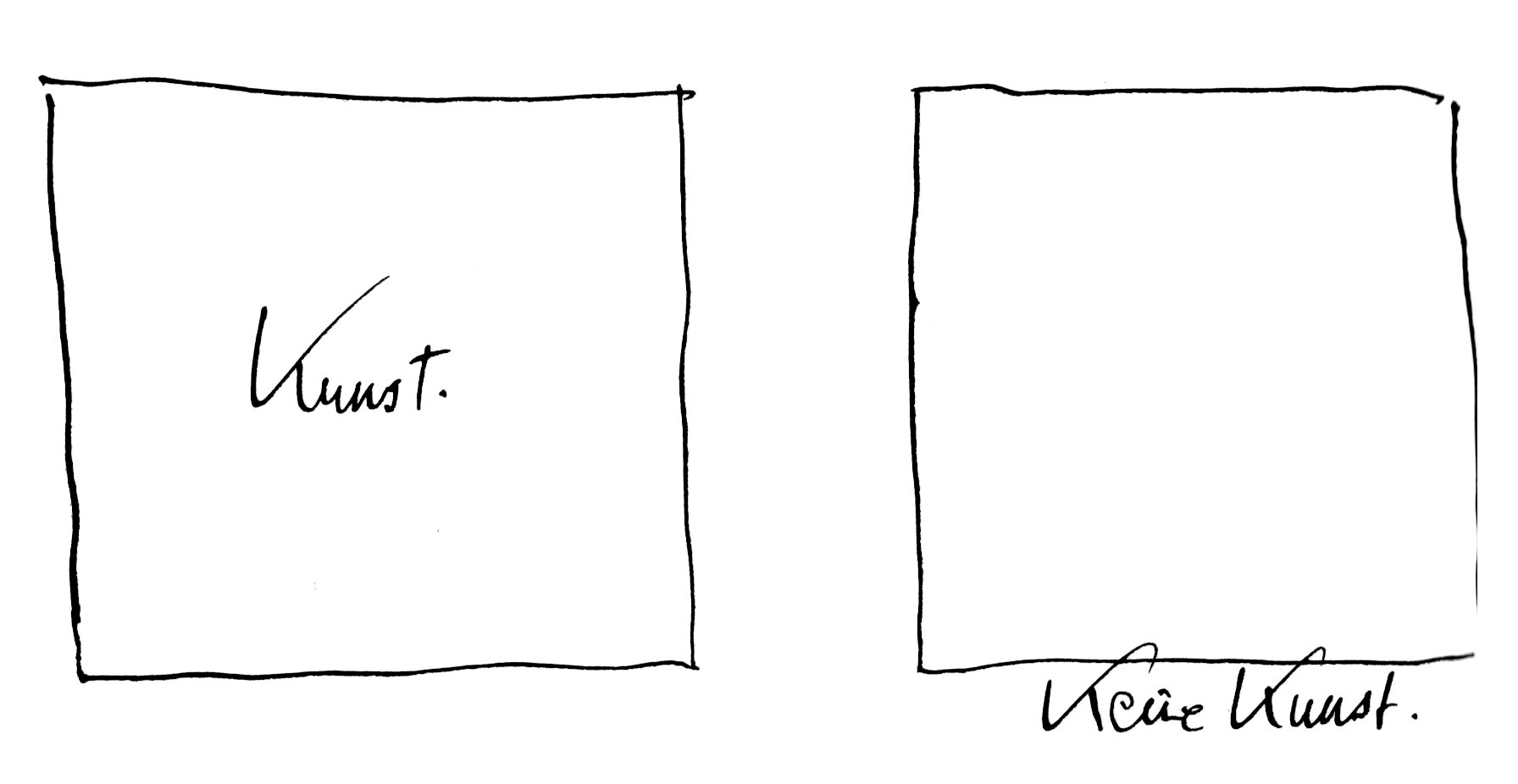

Dem neuen Patentkünstler sah und sieht man gerne nach, daß er die Regeln der vereinten Künste, die er ausübte, nicht gleich gut beherrschte. Die ersten Angehörigen der Zunft brachten noch mit, was sie als Jazzmusiker, Interpreten französischer Chansons, Journalisten, Lyriker etc. gelernt hatten, aber immer mehr wagte man sich ohne Vorbelastung an die Arbeit. Der Beginn einer verhängnisvollen Entwicklung: das Liedermachen zog sich den – anfangs noch willkommenen –

Hautgout

des Dilletantischen zu. Man gab den Produkten den gleichen Anerkennungsvorsprung, den man einem selbstgeknüpften Teppich beim Vergleich mit einem gekauften zugute hält. Niemand sah, wie dicht das Wort "selbstgemacht" bei dem Wort "selbstgebastelt" liegt, und "Liederbastler" wäre auch die gelungenste Parodie auf die ganze Richtung, die künstlerisch immer weniger ernst genommen wurde. So kam es, daß unsereins heute von jedem Provinzblatt-Volontär in humorvoller Herablassung "Minnesänger", "Barde" oder "Troubadour" genannt werden darf. Dieses "nicht ganz ernst genommen werden" stand in engem Zusammenhang mit einer ganzen Sektion der neuen Zunft. Deren Anhänger nahmen sich dann eben auch selber nicht ganz ernst und hatten großen Lacherfolg damit, den sie auf ihr Künstler-Konto verbuchten. Die Blödler. Sie wurden aber nicht den Komikern zugezählt – die nehmen sich ja durchaus ernst – sondern eben, und zeitweise sogar tonangebend, den Liedermachern.

Das rasch zu erlernende Metier mit seinen raschen Aufstiegsmöglichkeiten entfaltete große Anziehungskraft und weckte so manchen Ehrgeiz. Eine Welle von Bewerbungsbändern schwappte in die Rundfunkredaktionen und die Büros der Plattenfirmen. Medien und Industrie haben – und hatten schon gar bei einer neuen Musikrichtung – so gut wie keine Qualitätsmaßstäbe und nahmen einfach das, was auf die Schnelle beim Publikum ankam, für Qualität. Auch ist ja nur das akut Gefällige zur marktdynamisch so wichtigen WeIlenbildung geeignet, was sich erst langsam entwickelt, stört eher. (Gerade die Vertreter unserer Richtung, die dauerhaften Erfolg haben, mußten sich anfangs mühsam gegen den Widerstand der Schallplattenindustrie durchsetzen.)

So geriet die Liedermacherei in den Sog aufgeblasener Mittelmäßigkeit, in dem allerhand an die Öffentlichkeit drängte, was im Verborgenen durchaus seine Berechtigung hat: das in Poesie niedergeschlagene Gefühl von Oberschülern, die unschuldige Fertigkeit, in geselligem Kreise etwas Selbstverfertigtes zur Gitarre vorzutragen. Das Gelächter des Publikums, diese sympathische und auflockernde Nebenerscheinung, plusterte sich zum Erfolgskriterium auf. Die Thematik der Lieder und die Schwingungsbreite ihrer Empfindungen schrumpften zusehends zu harmlosen Nettigkeiten, die Leidenschaften verödeten zu Kitzeln, Pieksen und Händchenhalten, die Zärtlichkeit zu hämischem Sexual renommee.

Von den Gesetzen von Komposition, Dichtung, Gesang, Spielen eines Instrumentes und Vortrag vor Publikum war die Liedermacherei also weitgehend dispensiert. Das hatte zur Folge, daß die Verbindung zur Entwicklung dieser Richtung wie zur Welt der Kunst überhaupt völlig abstarb, und das neue Gewerbe in arroganter Borniertheit im eigenen Saft schmorte, als hätte es in unserem Jahrhundert keinen Schönberg, Kafka, Benn, Valentin, keinen Dada und keinen modernen Jazz gegeben, als gäbe es keinen Stockhausen, Handke und keinen Beuys, als gäbe es nur angloamerikanische Folklore und Blues, Blues und nocheinmal Blues. Nicht einmal Frankreich existiert in dieser kargen Szenerie, der artfremde Esprit aus der nachbarlichen Liedkultur drohte herüberzuhauchen. Abgeschnitten von Vergleichsmöglichkeiten und Anregungen konnten sich keine eigenen Regeln der Kunst für das Liedermachen bilden, und was sich als allgemein anerkannte Praktik durchsetzte, war dürftig:

Der Gesang wurde bald beherrscht von einem weich näselnden Vibrato oder der kehlig schneidenden Revoluzzerstimme, als Begleitstil triumphierte alsbald das Fingerpicking, das auf die Liedermachermusik den gleichen unseligen Einfluß nahm wie das Ketchup auf die amerikanische Küche. Der treuherzige Naturbursche wurde das Leitbild für Vortragskunst und Bühnenwirksamkeit, der herzhafte Kalauer und der Gag übernahmen die Rolle der Pointen, der Dreivierteltakt war der Inbegriff rhythmischer Verfeinerung. Und in den Liedern, die argumentieren wollten, wurden 'zwar' und 'aber' immer seltener.

Die Rauhbeinigkeit und Schnödigkeit, die die ganze Art mehr und mehr kennzeichneten, hängen sicher auch mit einem starken Bedürfnis nach Unbürgerlichkeit zusammen, wie es so typisch ist für eine Bewegung, die sich zum weitaus größten Teil aus der bürgerlichen Mittelschicht speist.

Lieder-Macher? Vom Machen noch einmal zum Lied. Denn ein Lied, nach allem, was bisher auf Deutsch so bezeichnet wurde, ist ein Gebilde, das ein Eigenleben entwickelt, nachdem es fertig ist, bei dem man gerade vergißt, daß es einmal gemacht wurde. (So gesehen ist das Wort Liedermacher schon an sich eine Attacke gegen die, die es meint, und steht völlig zurecht.) Alles andere hieß bislang Chanson oder Couplet, dann – zu Brechts Zeit – Song – oder aber Schlager. Ein Lied war gängige Münze, und der, der die Münze entworfen hatte, trat zurück. Wir aber prägen keine Münzen, sondern gleichsam persönliche Anhänger, die am Leibe getragen und ab und zu hergezeigt werden. Lieder anderer nachzusingen, ist ja eher verpönt, als daß es kultiviert würde.

Wie gesagt: ein Lied kann man nicht so einfach machen, und was man einfach machen kann, ist kein Lied.

Ich selber nenne mich einen Sänger und lasse mir nicht gefallen, mit einem schlampigen Wort einer modischen Bewegung zugeordnet zu werden, weil ich auch noch in zwanzig Jahren singen möchte. Denn das Wort Liedermacher, ursprünglich bescheiden und präzise gemeint, klingt heute verwaschen und arrogant. Es hat seine Zeit gehabt, es darf sterben.

Was das Wort Lied anbetrifft, so ist es vielleicht besser, wir arbeiten daran, seinem ursprünglichen Anspruch gerecht zu werden, als daß es seine Bedeutung ändert. Es darf einfach niemand mehr glauben, er brauchte nichts zu können, wenn er Lieder machen will. Die Anfänger sollten die Möglichkeit bekommen, von Älteren zu lernen. Wie moduliert man von D-Dur nach E-moll? In welchem Verhältnis kann der Begleit-Rhythmus zum Sprech-Rhythmus stehen? Wie baut man einen Text auf? Wie führt man sein Publikum in ein Lied ein?

Unsere Chance ist auch klar. Es ist unsere Glaubwürdigkeit, denn wir haben in der Tat mit der ganzen Person zu vertreten, was wir singen. Und wenn es, wie Brecht sagt, echte und falsche Gefühle gibt, dann haben wir eben eine Präzision des Gefühls zu entwickeln und ihren Ausdruck im Lied zu schulen. Und auch, damit nicht der leidige Gegensatz zwischen "politisch" und "unpolitisch" wieder aufgerissen wird, die Präzision der politischen Empfindung, wobei diese Größe allerdings erst einmal behauptet werden muß. Suchen wir den Kontakt zu anderen Kunstrichtungen, laden wir Tänzer, Jazzmusiker und Maler auf unsere Festivals ein, prüfen wir, womit wir uns auseinandersetzen. Fragen wir auch, wer in unserem Land vor uns gedichtet und gesungen hat.

Wer die Texte von Liedern anschaut, die nicht vom Papier leben, einen Blues, einen Flamenco, ein Eskimolied, der merkt bald, was ein Lied auch sein kann: eine Sache auf Leben und Tod. Und diese Dimension zu repräsentieren, macht die Würde der Lieder aus.

Und um an solchen Maßstäben zu arbeiten, sollten wir uns zusammensetzen. Trinken wir ein Glas Wein und schauen durchs Fenster zu, wie die Liedermacherwelle ausplätschert.

Gedruckt in: Tübinger Texte Nr. 1 / 1975.

in: Folk-Magazin Nr. 5 / 1976.

in: reiheReader Nr. 2 / 1978.

und in: Liedermacher-Lesebuch. Prosa, Cartoons, Lieder. Hg.: Heinz Seeger. Würzburg 1982: Arena-Verlag.

Liedermachen als Kunst

Ein Vortrag von Christof Stählin (Tutzing, 14. Januar 2006)

Guten Morgen, meine Damen und Herren, Interessierte, Tagungsteilnehmer, Künstlerinnen und Künstler,

es ist ein paar Jahre her, da stand ich mit einem Kabarettisten und einem Liedermacher meiner Generation nach der Vorstellung an der Bar eines Theaters. „Ich weiß gar nicht, was los ist“, sagte der Liedermacher: „Vor dreißig Jahren hatten wir noch die Zwanzigjährigen im Publikum, und jetzt sitzen da die Fünfzigjährigen. Was ist eigentlich passiert?“ Da sagte der Kabarettist: „Du, das sind die!“ In der Tat, das Publikum hat keine Kinder gekriegt, nicht als Publikum. An Kindern fehlt es vielleicht gar nicht, aber die gehen nicht dorthin, wo ihre Eltern hingegangen sind.

Nun gibt es zweierlei Trost: die Überalterung im Publikum ist auch ein Problem anderer Künste wie Theater und Jazz, Kabarett und Ballett. Zum anderen ist die Begeisterung für Lieder schon öfter in der Geschichte der vergangenen Jahrhunderte wieder abgeebbt, um dann irgendwann in verwandelter Form wieder aufzutauchen. Bei der Liedermacherbewegung hat es von den frühen sechziger bis in die mittleren achtziger Jahre gedauert, und – auch ohne sich ansonsten damit vergleichen zu wollen – mit der romantischen Liedbewegung in Heidelberg und Berlin um Achim von Arnim, Clemens Brentano und die Brüder Grimm war es ähnlich, so war es schon zur Zeit der englischen Lautenlieder um 1600. Die Blütezeit der Lieder war jeweils die Lebenshauptarbeitszeit der Protagonisten. Eine Oper dauert drei Stunden und die Welle dauert nun schon bald ein halbes Jahrtausend. Ein Lied dauert drei Minuten und die Wellen fallen entsprechend kürzer aus.

Aber erstens soll man sich nicht mit dem Blick über die Jahrhunderte an der eigenen Zeit vorbeimogeln, zweitens schaut es gar nicht so übel aus, denn es gibt in der Liedermacherei tolle junge Leute, und drittens wäre es nicht schlecht, an einem dauerhafteren Boden unter den ganzen Wellenbewegungen zu arbeiten, oder ihn erst einmal zu erkennen, denn Liedermachen ist eine wunderbare und sehr alte Kunst, in jeder Epoche wieder anders, aber in einem doch immer gleich: Jemand erfindet einen Text und Musik dazu, trägt ihn zu einem Instrument seinem Publikum vor und zieht wieder weiter zu Leuten, die seine Lieder noch nicht kennen.

Die Liedermacher – ich habe das Wort für mich seinerzeit abgelehnt und finde es nach wie vor problematisch, aber erstens ist es nun einmal in den Blutkreislauf unserer Sprache eingegangen und zweitens hat es keinen Sinn, sich von etwas sprachlich zu distanzieren, was vielmehr Zusammenhalt braucht, um sich wieder mehr Platz und Geltung zu verschaffen –, wir Liedermacher also sind auch nicht ganz unschuldig, dass sich das Publikum nach einer Zeit großen Interesses wieder abgewandt hat. Die zwei Hauptgründe dafür sind in meinen Augen die Selbstbezogenheit, die mit einer bezeichnenden Häufung des Wortes „ich“ das Bild der Interpreten bestimmt hat, und andrerseits ein Mangel an Schulung in den verschiedenen Künsten, die da zusammenkommen, insgesamt ein Hang dazu, die Kunst überhaupt und sich selber als Vertreter von Kunst nicht ernst genug zu nehmen, so sehr wir für uns in Anspruch genommen haben, Künstler zu sein. Dass es keine Kunst sei, sowas zu machen, davor verwahren wir uns einhellig. Aber dass es Kunst sei oder dazu werden könnte, darüber muss man sich unterhalten, und ich glaube auch, das führt nicht zu weit, sondern weiter.

Mein Thema heißt „Liedermachen als Kunst“. Ich bin ja nun selber Liedermacher und als solcher befangen, aber Sie dürfen sicher sein, dass meine Angst, mich selber in den Mittelpunkt zu rücken, immer größer sein wird als meine Angst, etwas Wichtiges zu verschweigen. Um es gleich zu sagen: Auf die Frage „Was soll, kann, darf, bewirkt Kunst?“ finde ich nur eine Antwort wirklich angemessen: das nicht. Bob Dylan, das Flaggschiff der weltweiten Liedermacherbewegung, hat auf die Frage eines Reporters, was er mit seinen Liedern bewirken wolle, geantwortet: „I’m a guitar player, that’s all.“ Der große Jazzmusiker Thelonius Monk hat von einem Reporter die Frage gestellt bekommen, was er außer Musik in seinem Leben sonst noch mache, und darauf geantwortet: „Breathing“. Was er in seinem Leben noch vorhabe? „Keep on breathing“. Was er denn für ein Ziel habe mit seinem Leben und seiner Musik? „Dying“.

Ich finde das vorbildlich, wenn ich auch die lapidare Schweigsamkeit brechen muss, die solche Antworten ausmacht. Sie hat immerhin ihren guten Grund: die Befürchtung, etwas kaputtzumachen. Es gibt Dinge, die nicht beim Namen genannt werden können, ohne einen großen Teil ihres Gegenstandes zu zerstören. Man kann eben nicht über alles reden. Der Diskurs als Vorfeld der Kunst schiebt sich gar zu gerne auf den Platz der Kunst selber, und ich stehe nicht an, zu sagen: Diskurs ist die Rache der Unbegabten. So hoffe ich, das Schweigen zu brechen und trotzdem nichts zu zerstören, sondern etwas aufzubauen. Zuerst, indem ich rede über die Wirksamkeit und Einsetzbarkeit von Kunst überhaupt. Dann, in einem zweiten Teil, über den besonderen Zugang zum Publikum, den unsere Kunst hat, und schließlich über ihre Zukunft und ihre Chancen.

Die romanischen Sprachen, die uns als Quelle für unser Metier so erstaunlich ferngerückt sind, haben nicht nur das uneinholbar treffende und schöne Wort „cantautore“ als Berufsbezeichnung für unsereinen hervorgebracht – es hat keine Spur von Verächtlichkeit! –, sondern auch das Wort „sentipensando“, etwas wie „Fühldenken“, eine Art, sich den guten Dingen anzunähern, die weniger mit logischen Kettenschlüssen zu tun hat, mit denen der Diskurs arbeitet, als mit einem Instinkt, der gute Sachen aufspürt. Fischer brauchen das „Sentipensando“, um gute Fischgründe anzusteuern, eine Art von geistigem Radar.

Jean Renoir, der Filmemacher, hat gesagt: „Kunst wirkt indirekt wie Radar.“ Ich bestreite nicht die Möglichkeit und das Recht von uns Künstlern, sich politisch zu engagieren, aber zuerst wird immer die Kunst dagewesen sein. Wenn das Publikum einen Künstler liebt, dann wegen seiner freien Arbeit. Diese Liebe, deren kleinere Münze das Vertrauen in seine Person und in öffentlicher Anwendung seine Bekanntheit ist, denn Bekanntheit ist eine Funktion von Vertrauen, kann nun weiterwirken durch Übertragung der Sympathie auf eine Überzeugung: „Wenn der das sagt, dessen Bilder ich so schön oder dessen Lieder ich so gut finde, dann muss ja was Wahres dran sein!“ Als Charlie Chaplin für den Eintritt Amerikas in den zweiten Weltkrieg geworben hat, um den Faschismus zu stoppen, da war er längst berühmt, und wenn sein Einsatz Wirkung hatte, dann deswegen. Nur ein berühmter Künstler kann schließlich auch den Zweifel entkräften, ob er nicht vielleicht unter dem Vorwand öffentlicher Belange in Wirklichkeit sich selbst an die Öffentlichkeit bringen will.

Was ein Künstler ist, so finde ich auch, dass er sich seine Arbeit durch seine Kunst und Arbeit verdient und nicht für eine Überzeugung, die auszusprechen seiner Kunst eigentlich gar nicht bedarf. Ich fühle mich in diesem Zusammenhang immer an eine Lebensgefährtin erinnert, die mir sagte: „Wenn Du schon in die Stadt gehst, dann könntest Du doch auch gleich für mich beim Finanzamt vorbeigehen!“

Um ein Beispiel aus der praktischen Unterweisung zu geben: In unserer Schule SAGO habe ich von Anfang an nach Mitteln und Wegen gesucht, die Teilnehmer auf die Spur des „Sentipensando“ zu setzen, und zwar mit poetischen Bildern. Eines davon ist das Segelschiff, das zwar durch Wind angetrieben wird, aber eben nicht, wie man meint, direkt, indem der Wind das gefüllte Segel anschiebt, sondern indirekt, indem er hinter dem Segel ein Vakuum schafft, wodurch das Schiff abgesaugt wird aus der Richtung, in die es steuert. Daran muss man arbeiten. So ein Bild wirkt weiter und ist auf viele Bereiche anwendbar, unter anderem auf die Funktion der Musik, die zu einem Text gespielt wird, und auf die Absicht, die man mit einem Lied verfolgen kann oder nicht.

Nun möchte ich von einem Lied und seiner Geschichte erzählen. Es war im Jahr 1915, dass ein junger Dichter in Berlin zum Militär eingezogen wurde. Er hatte zwei Freundinnen, die nichts voneinander wussten. Zum Abschied hat er ein Gedicht geschrieben, das beide zu einer Person zusammengefasst hat. Die eine hieß Lili, die andere hieß Marleen. Der Dichter war Hans Leip. Das Gedicht hat niemand interessiert und der Gedichtband, in den es aufgenommen wurde, nur wenige. Vierzehn Jahre nach seiner Entstehung wurde der Text zufällig von einer jungen Sängerin entdeckt, die in ihm – sentipensando – etwas Besonderes fand. Lale Andersen also wollte „Lili Marleen“ singen und gab das Gedicht einem Komponisten, Norbert Schulz, zum Vertonen. Sie führte es in einem Berliner Kabarett auf – es war noch die Zeit, als ein lyrisches Kunstwerk ganz ohne Pointe und Absicht einen selbstverständlichen Platz in einem Kabarettprogramm haben konnte! –, aber niemand wollte es eigentlich hören, es war ein Misserfolg. Das all denen ins Stammbuch, die immer so schnell wissen wollen, was ein Erfolg wird und was nicht. So kommt schlechter Geschmack in die Welt, denn schlechter Geschmack ist die Summe dessen, was auf die Schnelle wirkt, und die Beschränkung darauf.

Aber dann – weiß Gott, wie und warum – kam ein Siegeszug sondergleichen. „Lili Marleen“ wurde das Lieblingslied aller am Weltkrieg beteiligten Nationen, ein frontübergreifendes Symbol für eine Zusammengehörigkeit jenseits des Wahnsinns. Es wurde in achtzig Sprachen übersetzt, hundertfach nachgesungen und zum Beispiel auch von Marlene Dietrich und Ernst Busch interpretiert. Das Lied wurde mit neuen Texten unterlegt, um politischen Botschaften dienstbar gemacht zu werden. Sowas kann man machen und dergleichen ist auch in der Liedgeschichte tausendfach geschehen, sei es zu religiösen oder politischen Zwecken, aber erst war das Kunstwerk und dann kam seine Anwendung.

Ich für meinen Teil meine, man soll mit Kunst nicht zielen. Wenn man ins Schwarze getroffen hat, wird man es schon merken. „ Hit“ heißt „Schlag“, ein Lied, das ins Schwarze trifft. Das deutsche Wort heißt Schlager, ein Wiener Dialektwort für Schläger, gemeint ist der Wetterschlag oder Blitz, der an unberechenbaren Orten wie elektrischer Zufall dort hinhaut, wo er will. Man kann das auch künstlich anstreben, aber es ist nicht das. In Lili Marleen haben nicht nur die Namen zweier junger Frauen zusammengefunden, die gar nichts voneinander wussten, sondern auch ein Text und eine Melodie, das Denken und das Fühlen, die Absichtslosigkeit und der Welterfolg, das. Es ist der Zufall an den entscheidenden Stellen der Geschichte dieses Liedes im Spiel. Ich glaube, dass die Kunst sich von den Wissenschaften dadurch unterscheidet, dass sie den Zufall nicht eliminieren will, sondern vielmehr daran arbeitet, ihn öfter eintreten zu lassen, ob er nun zum Welterfolg wird oder nicht.

Lieder sind kleine, aber wirkungsvolle Gebilde, nur geht eben die Wirkung ihrer eigenen Wege. Manchmal geht es nur über den Klang eines Instrumentes. Es war zur Zeit der Pinochet-Herrschaft in Chile, dass ein Kunstphilosoph in Tübingen seinen Studenten gesagt hat: „Wenn die Generäle in Chile das Charango verbieten, dann verstehen sie noch mehr von Musik als ihr!“ Kunst ist keine Waffe. Sie muss beschützt werden. Sie ist auch kein Instrument. Sie braucht Instrumente.

Theodor Kramer, einer der am meisten, wenn auch oft nur heimlich bewunderten Lyriker des 20. Jahrhunderts, überzeugter Sozialist und Offizier im ersten Weltkrieg, wurde von seinen Genossen angefeindet, weil er über die Schönheit der bereiften Baumkronen aus der Perspektive eines winterlichen Schützengrabens geschrieben hat. Als ob es über den Weltkrieg nichts Wichtigeres zu sagen gäbe für einen Sozialisten! Aber eben: Durch die Kunst des Lyrikers wurde der Leser in einen Schützengraben versetzt. Da setzt es ein, was man, wenn man schon so will, als Effekt von Kunst notieren kann.

Es gibt zwei Wege, die verändernden Kräfte der Kunst für sich einspannen zu wollen: den idealistisch engagierten oder den kommerziellen, der den Verkehr heute weitgehend auf sich gezogen hat. Wer weder politisch engagiert noch in Anpassung an den Musikmarkt Lieder schreibt und singt, sondern einfach so, der befindet sich in einer Art Niemandsland, in dem aber doch entscheidende Dinge passieren können.

In einem der Königsdramen von Shakespeare wirft der König einem Bettelmusikanten ein Goldstück zu. „Hier, für deine Mühe!“ Der Bettler antwortet: „Singen macht mir keine Mühe, Majestät, ich singe zu meinem Vergnügen!“ Der König: „Dann bezahle ich eben dein Vergnügen!“ Darauf der Bettler: „Da habt Ihr Recht. Ein Vergnügen zahlt sich früher oder später immer aus!“

Das Literaturhaus in Hamburg hat im Rahmen einer Aktion lyrische Gedichte als Plakate in U‑Bahnstationen gehängt. Nichts hätte erfolgreicher sein können. Die Reaktion der Leute war der Ausdruck einer ungeahnten Befreiung: Endlich will uns jemand mit einem öffentlich gemachten Text nichts verkaufen noch uns von einer Meinung überzeugen, um uns auf seine Seite zu ziehen, sondern da ist etwas Gutes einfach so.

Gustave Flaubert, der große französische Romancier, hat über seine Arbeit gesagt: „Ich bin wie der Erbauer einer Pyramide. Ich schichte Satz auf Satz wie Stein auf Stein. Am Ende steht die Pyramide in der Wüste. Sie bewirkt überhaupt nichts, aber: sie bestimmt das Bild der Landschaft.“ Die Pyramiden, so möchte ich anfügen, sind in den Sand gesetzt. Aber wie! Sie sind gegen niemand, sie stehen da, und zwar einfach so. Unter diesem Anspruch tu ich’s nicht mehr. (Beim Gedanken an eine solche Pyramide möchte ich in Erinnerung an die siebziger Jahre, wo alles und jedes in der Kunst zu einem politischen Zusammenhang verdonnert wurde, in den Ruf ausbrechen: „Muss denn immer alles kritisch sein?“)

Was ich an unserer Zeit auszusetzen habe, steht auf einem anderen Blatt. Es gibt in meinen Augen vier große Gespenster, die uns weltweit terrorisieren: die Infantilisierung, die Aggressivität, die Zerstreuung und die Schrumpfung. Sie stehen im Dienst eines Tyrannen, gegen den man kämpfen kann, soviel man will: Die letzte Tür wird immer ins Leere führen, weil es diesen Tyrannen gar nicht gibt. Es ist der Nulltyrann. Dass man gegen ihn kämpft, indem man lauter offene Türen einrennt, das gehört zu seinem Hofzeremoniell. Die Pyramide ist mitten in diese Landschaft hineingesetzt: nicht infantil, nicht zerstreut, nicht aggressiv und nicht geschrumpft. Sie kämpft nicht gegen den Nulltyrannen, aber sie steht nicht unter seinem Gesetz. Das heißt ja gerade nicht, dass Kunst nichts ausrichten kann, aber es fällt von ihr ab wie ein Schatten. Sie baut den Betrachter auf, wie sie selber aufgebaut ist. Der biedermeierliche Begriff der Erbaulichkeit bekommt eine neue Dimension. Kunst als Waffe ist nicht falsch, sondern zu kurz gegriffen.

Das klassische französische Chanson hat vier große Themen: die Schönheit, die Einsamkeit, die Liebe und den Tod. Den Rest kannst du vergessen. Schönheit, Einsamkeit, Liebe und Tod, und das in tausend funkelnden Facetten und alles auf dem knappen Raum von drei Minuten, der wie ein Tautropfen die ganze Welt spiegeln kann. Gibt es eine schönere Kunst?

Karl Marx hat die Entfremdung der Arbeit gegenüber zum philosophischen Zentralbegriff gemacht. Heute wäre, nicht weniger gewaltig, die Entfremdung gegenüber der Zeit zu ergänzen. Wie anders als sonst vergehen doch die drei Minuten eines Liedes, wie dehnt sich nicht die geschrumpfte Welt in dieser herausgehobenen Spanne, die ganz anders vergeht als alles andere ringsum?

Es geht nach meiner Auffassung nicht darum, dem Publikum etwas zu sagen, was es noch nicht weiß oder etwas zu zeigen, was es noch nie gesehen hat, sondern genau andersherum, es geht um das, was es weiß, fühlt und kennt, aber so, dass es das so noch nie gesehen hat und noch nie so berührt war, und was wirkt, ist das Staunen. Man hat engagierten Sängern immer vorgehalten, sie träten ja doch bloß vor Gleichgesinnten auf. Genau da ist der Punkt, wo es nicht aufhört, sondern anfängt.

Nach einer berühmten Definition von Arthur Schopenhauer, auf der anderen Seite des Spektrums der Philosophie im 19. Jahrhundert gegenüber Karl Marx, ist Kunst das Leben noch einmal. Aber was ist es dann? Ich kann und will es nicht erklären, aber ich kann es zeigen, aus meiner Sicht und so, wie nur ich es sagen kann, dafür bin ich als Künstler freigestellt von weniger privilegierten Formen des Daseins und Erwerbslebens. Das bin ich denen schuldig, die mir die große Freude machen, mir zuzuhören, und einen Abend ihrer Zeit schenken. Ich werde es euch zeigen!

Ich komme zum zweiten Teil, der sich den Bedingungen zuwendet, unter denen wir von unserer Kunst leben können. Ich bin Liedermacher, ich brauche ein Publikum und will Geld damit verdienen. Das heißt, ich will an die Öffentlichkeit, denn ich habe eine Kunst zu vertreten. Wenn von Kunst und Öffentlichkeit die Rede ist, geht es immer um Geld in Form öffentlicher Aufträge oder Subventionen. Bei Liedermachern ist das anders. Wir brauchen keine Subventionen, wir brauchen Sendeplätze.

Dass niemand auf den Gedanken kommt, unsere Kunst zu subventionieren, hängt damit zusammen, dass wir unser Geld direkt vom Publikum kriegen und daher die Verbindung zu ihm halten müssen. Den Applaus ins Ohr und ins Herz, die Gage auf die Hand, das war’s, und wenn du gut warst, wirst du wieder eingeladen, sonst schau, wo du bleibst. Es geht in unserem Gewerbe – das ist kein verächtliches Wort, denn jede Kunst um Geld ist auch ein Gewerbe – nicht um hochsubventionierte Unverständlichkeit, wo der Hamlet Liegestütze macht und die Ophelia an einer Urwaldliane zum Schnürboden hinaufentert, sondern um unsubventionierte Verständlichkeit. Das ist Fluch und Segen zugleich. Denn die Gefahr ist, wie überall in der Unterhaltungsbranche, dem Publikum in vorauseilendem Gehorsam an seine vermeintlichen oder tatsächlichen Wünsche zu weit entgegenzukommen. Liedermachen als Kunst bedeutet eine Gratwanderung zwischen meinem Anspruch als Künstler und den Erwartungen und Wünschen meines Publikums.

Wie viel von dem, was wir denken und fühlen, verschweigen wir nicht aus Angst, den Kontakt zu den Leuten zu verlieren oder eine vorherrschende Meinung zu verletzen, und umgekehrt: Wie viel Säure, wie viel Ätzendes wird nicht über das Publikum ausgegossen, wie viel neue und immer provozierende Tabuverletzungen werden nicht in Anschlag gebracht, nur aus Angst, in der einschlägigen Konkurrenz nicht zurückzustehen! Angst ist nicht im Sinn von Kunst.

Andrerseits: Welch beneidenswerte Chance steckt nicht darin, den Kontakt zum Publikum zu halten, ohne etwas von den eigenen Optionen als Künstler, sentipensando, aufgegeben zu haben! Dann kann ich mich ja fragen, wie ich es an die Leute bringe, wie ich mich besser verständlich machen kann, manchmal nur durch Veränderung einer Winzigkeit, einer Betonung oder Pause, Weglassen eines Wortes, das zu viel war. Applaus brauchen wir, aber er hat nichts zu sagen, sonst wäre alles gut, was auf einer Bühne Applaus kriegt. Applaus hat dann etwas zu sagen, wenn er ausbleibt, und selbst dann nicht immer.

Und wenn ich kein Publikum habe, dann mache ich mir eben eines, und wenn es bloß fünfundvierzig Leute sind, die mir zuhören, beim letzten Mal waren es vielleicht noch dreißig und beim nächsten Mal sind es vielleicht schon sechzig. Publikum, so oder so, ist nicht in erster Linie etwas Vorgefundenes, sondern etwas Hergestelltes, und wenn es durch Sammeln der Adressen von interessierten Leuten ist. „Ich habe nur ein winziges Territorium“, schreibt der Philosoph Gómez Dávila auf Spanisch, „aber ich bin ...“, und dann kommt das deutsche Wort „... reichsunmittelbar“. Das heißt, nicht an Weisungen von Fürsten gebunden, die zwischen mich und den Kaiser geschaltet sind. Die Worte „unmittelbar“, „immediately“, „immediamente“, haben auch eine zeitliche Bedeutung: „ich will’s jetzt gleich“, unter anderem eine höchst populäre Forderung an das nicht langweilige Bühnengeschehen, verneint ist das Wort „Medium“, was uns aus der Spiritistenszene vertraut ist, wo eine unersetzliche Einzelperson die Verbindung zur Geisterwelt herstellt. Es taucht heute vor allem im Plural auf: die Medien.

Das Publikum also als Gegenstand der Zuneigung und Sympathie, und verzeihen Sie das anstößige Wort, der Liebe. Ich möchte in diesem Zusammenhang die griechische Mythologie zitieren. Ein Künstler, Pygmalion mit Namen, schuf sich aus Elfenbein und Gold das Bild einer idealen Frau, in das er sich verliebt hat. Vergeblich natürlich, bis die Liebesgöttin Aphrodite ein Erbarmen hatte und die tote Plastik zum Leben erweckte. Sie wurde seine Frau und sie hatten sogar Kinder zusammen.

Die Perversion und Karikatur dieser Geschichte heißt: Jemand, der alles andere als ein Künstler ist, verliebt sich in das Bild, das er sich vom Publikum gemacht hat, und lässt ihm dann von der Göttin der Einschaltquote Leben einhauchen. Sie haben auch Kinder miteinander, das sind dann die Tantiemen.

Ein Fernsehprogrammdirektor hat sich einmal hochinteressant versprochen. Er wollte offenbar sagen: „Es tut mir leid, ich muss die Leute so nehmen, wie sie sind, ich bin auf Einschaltquoten angewiesen!“ Er hat aber durch eine Glanzleistung seines Unterbewusstseins vielmehr gesagt: “Es tut mir leid, ich muss die Leute so nehmen, wie ich bin!“ Nirgends ist die Bevormundung des Publikums besser versteckt als in dem Satz, man könne den Leuten schließlich nicht vorschreiben, was sie hören wollten. Das ist der Bildhauer, der den Körper der Geliebten zum Anschein zärtlich berührt und ihn in Wirklichkeit durch eben diesen Zugriff heimlich formt, wie Plastilin.

Es ist Bestandteil des Vertrages, der mich hier in Tutzing ins Brot setzt, dass ich dem ZDF mein Werk vorbehaltlos, für alle Zeiten zur beliebigen Verwertung und Weitergabe mit allen Urheberrechten zur Verfügung stelle. Meine Damen und Herren, bitte bedienen Sie sich freizügig, auch am Folgenden. Ansonsten rege ich an, mit dem Dichter, der diese Vertragsprosa auf seinem Gewissen hat, nicht allzu nachsichtig zu verfahren.

Es war in den letzten Jahren viel von einer Quote für deutsche Lieder in unseren Rundfunkprogrammen die Rede. Die Musikredakteurin einer großen westdeutschen Rundfunkanstalt hat von einer internen Dienstanweisung berichtet, der zufolge nicht weniger als achtzig Prozent englischsprachiger Titel gesendet werden. Die Begründung war, dass sonst die Autofahrer verwirrt würden. Da haben wir doch schon die Quote! Dass Lieder in der eigenen Sprache gesendet und gehört werden, ist eine Selbstverständlichkeit, die keiner Rechtfertigung und Begründung bedarf, es redet ja niemand von einem Verbot englischer Lieder. Wenn wir eine Quote für unsere Lieder fordern, dann höchstens als Gegengewicht zu einer Quote, die schon willig eingehalten wird, auch da, wo sie gar niemand angeordnet hat, wie eben die Gesetze des Nulltyrannen befolgt werden. Dankenswerte Nischensendungen zu erlesenen Nachtzeiten mit unseren Liedern sind von alledem nicht betroffen. Aber wir müssen kämpfen um das Publikum bei helllichtem Werktag.

Einstweilen noch eine Geschichte zur Illustration des Verhältnisses von Nachfrage und Angebot von Liedern. Ich bin einmal allein in einem Zugabteil (Tippfehler: „Zugabeteil“) gesessen, und weil die Sonne schien und draußen die Bäume blühten, habe ich die Vorhänge zum Korridor hin zugezogen, meine Gitarre ausgepackt und ein paar Lieder gesungen, weniger zum Üben als zum Vergnügen. Es waren dies das Lied vom Wind, vom Blitz und vom Holunderbusch. Da sah ich, dass die Türe um einen Spalt geöffnet war und in dem Spalt die weißen Mützen zweier Bahnpolizisten. Ich wusste nicht, wessen ich verdächtig sein könnte, aber sie sagten mir, nein nein, sie hätten die ganze Zeit zugehört. Ich solle nur weitersingen. Warum sie denn sowas sonst nicht zu hören kriegten? Ob man sie denn für blöd halte? So ist es. Wenn man immer von vornherein zu wissen glaubt, was die Leute hören wollen und was nicht, dann verkauft man sie für dumm. Bahnpolizisten wären das Letzte gewesen, was ich genannt hätte, hätte mich jemand gefragt, wer meine Lieder besonders gerne hört. Was soll da die Frage, wen ich mit meinen Liedern eigentlich erreichen wolle, was heißt da „Zielgruppe“? Diese Geschichte hat mich sehr in meiner Auffassung von Kunst bestärkt, denn offenbar gibt es auch eine subversive Kraft des Positiven.

Es soll immer für alle sein. Aber was für alle ist, ist nicht jedermanns Sache, während das, was aus freien Stücken der Kunst entstanden ist, unerwartete Resonanz bei Leuten hervorrufen kann, von denen man das nie geglaubt hätte. Man hat ihnen dann die Chance gegeben, selber etwas zu entdecken, was sie vielmehr als alles, was ihnen auf den Leib geschrieben wurde, als ihr Eigentum empfinden. Ob man nun heute auf religiösem, politischem oder kommerziellem Gebiet jemand erreichen will, in einem Spruch sind sich alle einig: „Man muss die Leute dort abholen, wo sie sind!“ Ich möchte dieses Zitat, zum Ende meines zweiten Teils, ausweiten:

„Man muss die Leute dort abholen, wo sie sind!“, sprach der Magnet und rührte sich nicht von der Stelle.

Ein Magnet hat seine Anziehungskraft von der Natur. Ein Künstler muss daran arbeiten, und ich komme zum dritten Teil meiner Erwägungen über das Liedermachen als Kunst: Wir haben eine Stimme zum Sprechen und Singen, ein Instrument, meist eine Gitarre oder ein Klavier, die deutsche Sprache für den Text, die Musik für die Melodie und Begleitung. Was könnten wir daran tun, um uns attraktiver zu machen und etwa auch den interessierten Rundfunkredakteuren entgegenzukommen, die nicht immer zu Unrecht an unserer Musik das bemängelt haben, was nun einmal, da mag der Text noch so gut sein, die Qualität sendefähigen Materials ausmacht: den Sound?

Mein Gott, was haben wir nicht das Knäckebrot unserer ungeschulten Stimmen versüßt mit der Marmelade darübergeschrappter Gitarrenakkorde! Und ohne Butter dazwischen! Das war eine Zeit lang erfrischend für das Publikum, aber dann kam, nicht von ungefähr, die Begeisterung für die geschniegelte Gesangskunst von A-capella-Chören auf, deren Repertoire allerdings vor allem aus Rückgriffen auf die Zeit vor 1960 besteht. (So auch bei den Chansonkursen im Land: Was die Teilnehmer singen wollen und was als Material angeboten wird, ist historisches Material. Warum ist nichts von uns, warum ist nichts von heute dabei?) Wir wollen neue Lieder machen. Wie singen wir, wie begleiten wir uns, welche Art von Musik verwenden wir?

Uns Liedermachern hat nie jemand etwas vorgeschrieben, wir haben uns frei entfalten können. Aber ohne dass es jemand angestrebt hat, ist doch ein optisches und akustisches Erscheinungsbild entstanden, das sofort als typisch, wenn auch vielleicht nicht als ideal erkannt wird. Ein nicht kultivierter Garten entwickelt keine zauberhafte Vielfalt, sondern eine neue Monokultur der widerstandsfähigsten Arten, die ihre Berechtigung haben und sogar unter Schutz gestellt werden müssten, wenn sie dessen bedürften. Es sind dies Brennnessel und Knöterich. (Wenn es heißt, man könne in jeder Kleidung erscheinen, dann heißt das eben nicht, dass man auch im Frack kommen könnte).

Ich plädiere für mehr Lust an der Kunstfertigkeit, mehr Abwechslung, mehr Geschmeidigkeit, mehr Anregung untereinander, mehr Schulung im Umgang mit den Künsten der Körperbewegung, Poesie und Musik, kurz, für den Gedanken der Akademie. Man muss, und das trifft bei weitem nicht alle, muss aber gesagt werden in einer Szene, zu deren Credo es gehört, dass alle alles dürfen müssen, mehr lernen und beherrschen, bevor man auf die Bühne geht.

Ich verweise auf die beschämend hohe Qualität der Musik russischer Straßenmusiker, die schon manchen Dilettanten das Fürchten gelehrt haben, auch auf die Hürden, die seinerzeit die DDR vor das öffentliche Auftreten aufgebaut hatte, was der Qualität der Musik auch in unserem Genre sehr gutgetan hat. Ein deutscher Konservatoriumsdirektor hat einen Kollegen in Kiew besucht und gestaunt über die Virtuosität der Studenten dort. „Ja, wissen Sie“, sagte der Ukrainer, „wenn man keinen Hunger hat, dann übt man halt auch nicht!“ Es muss einen Weg geben, auch dann zu üben, wenn man keinen Hunger hat, Hunger auch nach mehr Professionalität, weil man, sympathisch und mit dem Herz auf dem rechten Fleck, auch so sein Publikum findet.

Natürlich kann man einwenden, dass die Liedermacherei ohne rebellischen Wildwuchs nicht mehr sie selber ist und sich verrät, wenn sie sich etabliert und dem allgemeinen Kunstbetrieb zugeschlagen wird. Aber erstens sind dort eigentlich auch alle dagegen, und zweitens hat auch der Jazz inzwischen seine Akademien, was vor fünfzig Jahren noch nicht denkbar gewesen wäre, und die Improvisation, der Kern dieser Kunst, hat nicht darunter gelitten. Es geht nicht darum, eine individuelle Vielfalt zu zerstören, die gewahrt bliebe, wenn man sie sich nur frei entfalten ließe, sondern sie zu fördern, indem man ihr das nötige Werkzeug an die Hand gibt. Was Anfängern in der Liedermacherei einfällt, wenn man nur etwas Gärtnerarbeit investiert, das gleicht einer blühenden Wiese vor dem Einsatz von Herbizid, einschließlich Kuckuckslichtnelke, Männertreu und Zittergras. Die Popmusik hat einen Hang zur Monokultur blühenden Löwenzahns, der steht für die weniger unkommerzielle Seite der Musikszene. Das rebellische Gegengewicht dazu bilden Brennnessel und Knöterich.

Mozart hat einem Baron, der ihm eigene Kompositionen geschickt hatte, geschrieben: „Euch Dilettanten muss man schelten. Entweder ihr habt keine eigenen Gedanken, dann besorgt ihr sie euch von anderen, und wenn ihr welche habt, dann wisst ihr nicht damit umzugehen.“ Auf wie viele andere Künste trifft das nicht auch noch zu! In unserem Fall ginge es darum, den Umgang mit guten eigenen Gedanken, gemeint sind Ideen, zu fördern, indem die Begeisterung des Autodidakten mitgenommen wird in die stabilisierenden Zonen des Professionellen, dessen Schattenseiten bestehen in der seelenlosen Routine nicht enden wollender Selbstreproduktion.

Wenn jemand sich für das Bogenschießen begeistert und bekommt nicht den richtigen Bewegungsablauf gezeigt, dann setzt er leicht seine Kräfte verkehrt ein und ist enttäuscht, auch wenn er noch so viel übt, und gibt auf. Wenn jemand merkt, dass er besser ankommt, wenn er bestimmte Regeln befolgt, dann wird er aufhören, alles selber können und wissen zu wollen und wird es seinerseits später weitergeben können.

Bevor ich die konkreten Künste des Gesangs, des Instrumentalspiels und der Deklamation kurz zum Thema mache, möchte ich vorausschicken, was unverzichtbar ist für unsere Kunst: die Glaubwürdigkeit, das Eins-zu-eins des Liedes mit der Person, die es vorträgt.

Das war ja gerade das Neue, als der Liedermacher die Szene betrat: Der macht mir nichts vor, sondern ist es gleich selber. Bei einem Oratoriensänger kann es passieren, dass er singt „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“, und in Wirklichkeit weiß er gar nichts, außer, wie man es intoniert und mit dem Zwerchfell abstützt. Wenn ein bisschen selbstkritischer Spott erlaubt ist: Der Liedermacher weiß alles, aber er intoniert es nicht richtig, er stützt auch nichts ab.

Die Glaubwürdigkeit muss nicht leiden unter mehr Kunstfertigkeit im Gesang. Wenn Gesangsausbildung für Liedermacher stattfindet, so wird sie sich nach den Grundbegriffen des Atmens und der Intonation bald auf eine dem Sprechen angenäherte Art des Singens richten, denn unsere Lieder sind weitgehend Textlieder. Dazu käme die Kunst des Sprechgesangs mit dem nahtlosen Übergang vom Sprechen zum Singen und umgekehrt sowie eine Unterweisung in der Moderation, den Ansagetexten zwischen den Liedern, als einer eigenen Kunst, denn hier wächst das Unkraut zuhauf.

Theodor W. Adorno hat in den frühen dreißiger Jahren einmal beklagt, alle Welt rede von schönen Stimmen, und wie sich diese Stimmen sozusagen als Klangware selbstständig gemacht hätten. Man könne auch auf einem nicht so guten Klavier gut spielen. Darum ginge es in vielen Fällen auch in der Liedermacherei.

So ist es auch mit der Begleitung: Niemand kann etwas sagen gegen die berühmten drei oder fünf Akkorde auf der Gitarre, die im Zusammenhang mit dem Liedermachen immer zitiert werden. Harmonische Ausdifferenzierung ist wünschenswert, aber sie ist keine Bedingung. Es gibt hervorragende Lieder mit nur einem einzigen Akkord. Es kommt darauf an, was man damit macht, wie sie angeschlagen sind, ob sie in Beziehung zum Text gesetzt sind, wie es im Ganzen klingt.

Die Akkorde sind so schnell nicht zu entmachten, wie es die Neue Musik zu unternehmen versucht hat. Der schon einmal zitierte Philosoph Gómez Dávila sagt dazu: „Die Neue Musik hat den Dreiklang nicht ersetzt, sie ist ihm nur ausgewichen!“ Unsere Musik weicht nicht aus, sie kann es sich auch gar nicht leisten. Sie ist durchweg am Dreiklang orientiert, in den verschiedensten Varianten und rhythmischen Aufbereitungen. Wir haben ja keine eigene Musik hervorgebracht, sondern verschiedene Stile und Anregungen übernommen, vor allem aus den Quellen nichtschriftlicher Traditionen: Blues, Swing, Flamenco, irisch, jiddisch, Klezmer, brasilianisch, Rap. Dazu kam die Mischung aus mehreren solchen Elementen.

Nichtschriftlicher Traditionen – wegen der Reserven an Vitalität, die darin stecken und die uns hierzulande, nach immer wieder neuen Wellen der Wiederbelebung unserer Lieder aus Büchern, besonders gefehlt hat. Dazu muss man sagen, dass bodenständige Musiktradition, wenn sie aus ihrem Zusammenhang von Festen, Tanz, Trauer, Gottesdienst usw. gerissen und verpflanzt wird aus einer Herkunft, die es ihr ermöglicht hat, immer wieder gespielt, aber nicht langweilig zu werden, nicht die gleiche bleibt. Hochzeitsmusik ohne Brautpaar und Tanz führt auf Dauer zu Überdruss, Gospel ohne wirkliche Erlösungssehnsucht wird zum Vitalisierungsschub für müde Kirchenchöre, und schließlich wird eine ganze Dimension ausgeklammert, die der Klage und Trauer, weil man das Brautpaar im Zuschauerraum befördern will, aber die Leiche nicht brauchen kann, die doch eigentlich auch dazugehören würde. So entstehen immer neue Wellen der Revitalisierung unter besonderer Betonung der Schaumkronen, aber die Musik entwickelt sich nicht weiter.

Soll sie das tun, so muss sie durch Mittel der Kunst gleichsam dauerhaft gemacht werden. Die ungarische Volksmusik ist dadurch zu einem von ihrem Mutterland unabhängigen Bestandteil der musikalischen Weltliteratur geworden, dass sich Béla Bartók ihrer angenommen hat, und so war es etwa auch mit der brasilianischen Folklore und der Kompositionskunst von Heitor Villa-Lobos. Wenn der Zugriff der Kunst ausbleibt, so führt das zu dem Wunsch nach einer Variierung des immer Gleichen, die gern eine Aufblähung der Klangkörper nach sich zieht, weil man es spannend machen möchte und immer mehr Leute mitspielen lässt.

Auch Liedermachermusik, wenn sie die schlichten Formen von Strophe, Refrain und Zwischenspiel verlässt, die wohlgemerkt alleine aller Ehren wert sind, wenn man sie kultiviert, neigt zu musikalischen Anbauten, die in Wirklichkeit nichts Neues bringen. Es fehlt das Kunstelement der Komposition und des Tonsatzes. Dazu braucht es Ausbildung, sofern man die Musik selber in der Hand behalten möchte, und zwar speziell für unsere Zwecke des Textliedes, die das „prima le parole“ berücksichtigt, „zuerst kommt das Wort“, das im Lauf der Musikgeschichte so oft den Kürzeren gezogen hat gegen „prima la musica“, das es den Musikern auch gern erspart, in den Hintergrund zu treten und sich in den Dienst einer anderen Kunst zu stellen, um mit ihr zu verschmelzen und somit etwas Neues zu ergeben. Dieser Weg hätte, gegenüber allen musikalischen Übernahmen, den Vorzug des Authentischen. Virtuosität ist dabei nicht vonnöten, so schön es ist, wenn jemand solche Fähigkeiten hat. Sie zieht aber immer Aufmerksamkeit vom Text ab. Der Ausbau des Nichtvirtuosen, paradox ausgedrückt: eine Virtuosität des Nichtvirtuosen, wäre für die Musik das Ideal. Ein Kritiker in Berlin hat kürzlich lobend und staunend über Dota Kehr geschrieben, man erwarte von Liedermachern ja sonst eher die musikalische Holzklasse. Eine Ermutigung, auch einmal woanders einzusteigen, oder aber die Holzklasse attraktiver zu machen.

as erste, was jemand gefragt wird, der „Liedermacher“ als seinen Beruf und seine Kunst angegeben hat – ein Bauer in der Wirtschaft neben einer Kleinkunstbühne auf der Schwäbischen Alb hat mich gefragt, was ich im Theater mache. Ich sagte, ich sänge Lieder, worauf er fragte, was für Lieder ich denn sänge. Sein Nachbar, der mich engagiert hatte, erklärte es ihm: „Woisch, Karle, der macht seine Lieder selber, des kommt billiger!“ – Dann gab es keine Rückfragen mehr, die aber sonst sich einstellen. Das erste also, was wir gefragt werden, lautet: „Was sind Ihre Themen, was wollen Sie erreichen, für wen singen Sie Ihre Lieder?“ Ich möchte ermutigen, kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, wenn man bei der Antwort in Verlegenheit kommt. Solche Antworten sind entweder so speziell, dass sie nur einen Teil ihres Gegenstandes abdecken, oder so allgemein, dass sie kaum mehr etwas besagen. Dazu kommt, dass man sie sich immer erst hinterher überlegt hat.

Die Themen des Liedermachens sind grenzenlos. Es steckt „ein Lied in allen Dingen“, wie Eichendorff in seinem berühmten Gedicht gesagt hat. Die Botschaft unserer Kunst ist eine Art zu leben und damit die Dinge so zu betrachten, sentipensando!, dass ein Lied daraus wird, denn das muss man gelernt haben, und sei es dadurch, dass man es gemacht hat, oder durch Anregung, Austausch und Unterweisung, wie ich es notwendig finde. Was uns abgrenzt von anderen Formen des Liedes – die Grenzen etwa zum Chanson hin sind ja fließend –, was es überhaupt rechtfertigt, eine eigene Sparte für das Liedermachen zu behaupten, ist, wie gesagt, die glaubwürdige Einheit des Liedes mit der Person des Künstlers, des Cantautore, und seiner Lebenserfahrung. Um die Fehler anzudeuten, die dabei gemacht werden können, gebe ich ein weiteres Beispiel aus der Schule SAGO.

Es werden zwei konzentrische Kreise gezeigt, ein innerer und ein äußerer, um die Grenzen anzudeuten, die nicht verletzt werden dürfen. Der innere Kreis bezeichnet das zu Private, die Gegenstände der Diskretion, einen Zaun, der bei Strafe der Peinlichkeit nicht berührt werden darf, wie zum Beispiel Anspielungen auf die eigene Karriere oder die aktuelle Stimmung im Raum. Der äußere Kreis bezeichnet die Grenzen der eigenen Fähigkeiten, zum Beispiel im Instrumentalspiel oder in der Sache des behandelten Themas. Jenseits liegt das Reden von Dingen, von denen man nichts versteht, was auf Lied wie Auftritt insgesamt zurückwirken und alles kaputtmachen kann. Vermeidet man, diese beiden Grenzen zu verletzen oder diese Zäune zu berühren, den inneren von außen, den äußeren von innen, so merkt der Zuhörer gar nicht, dass da Grenzen sind, sondern hat das Gefühl einer Bewegung im freien Raum, in den er mitgenommen wird. Andrerseits sperrt man das Publikum ein, wenn man die gesetzten Grenzen berührt oder überschreitet, sie damit den Leuten erst bewusst macht und sich selber die Freiheit nimmt, in die man seine Zuhörer versetzen sollte.

Der leichteste Weg zur unverzichtbaren Glaubwürdigkeit des Liedermachers ist die Darstellung der eigenen Person mit ihren Gefühlen, Erinnerungen, Sehnsüchten und ihrer Selbstbehauptung, und eben darin, dass er nicht durch eine Kunstfigur abgeschirmt ist, sondern sich ungeschützt preisgibt, wo er sich vielleicht gerade für am stärksten hält. So kann das Missverständnis entstehen, die Figur des Liedermachers sei mit den Untugenden der Larmoyanz, der Arroganz, also der Weinerlichkeit und Überheblichkeit, der Altklugheit, der Koketterie und der Selbstverliebtheit verbunden. All das mag es gegeben haben, aber es sind Kinderkrankheiten mit mangelnder Distanz zum Publikum als Manko und mit mehr oder weniger aggressiven Formen der Zutraulichkeit. Die Glaubwürdigkeit des Interpreten ist nicht in Gefahr, wenn er seine subjektive Weltsicht ins Allgemeingültige umsetzt oder wenn er auf das Thema „ich“ ganz verzichtet und sich frei auf all die Dinge richtet, in denen ein Lied steckt. Die Botschaft eines Kunstwerks ist, indirekt wie Radar, immer auch und vor allem der Zustand des Künstlers beim Schaffen des Kunstwerks, und so ist er enthalten, ob er will oder nicht.

Wir haben eine so wunderschöne Kunst mit so großer Vergangenheit und so großen Chancen, dass es schade wäre, wenn sie nicht weiterentwickelt würde, um ihren Platz im Spektrum der Künste auszubauen. Es ist eine Kunst so gut wie die Videoinstallation, die Choreographie, die Keramik oder die Landschaftsgärtnerei. Ein Maler hat Linie und Farbe, eine Leinwand und eine Galerie, wir haben Text und Musik, eine Bühne und ein Publikum, und mit der Erlernbarkeit ist es nicht anders als in all den andern Künsten auch, mögen sie auch darauf verzichten.

Vielleicht ergibt sich im Rahmen unserer Tagung noch die Gelegenheit, von der Schule SAGO zu berichten, die neuerdings ihren Sitz in der Villa Musica in Mainz hat und unter der Obhut des rheinland-pfälzischen Kultusministeriums ihre Seminare abhält. Es würde hier zu viel werden, aber ein Anfang ist gemacht und ich kann meine Kollegen und Weggefährten nur ermuntern, ihre Erfahrung weiterzugeben. Man lernt selber dabei und es macht große Freude. Es ist auch ein Unterschied, ob man Schüler hat oder bloß Nachahmer.

Ich hoffe, fruchtbare Anregungen für unsere Kunst gegeben zu haben, verspreche, ein guter Zuhörer zu sein beim Thema des politischen Liedes, wünsche noch eine schöne Tagung und bedanke mich fürs Zuhören.